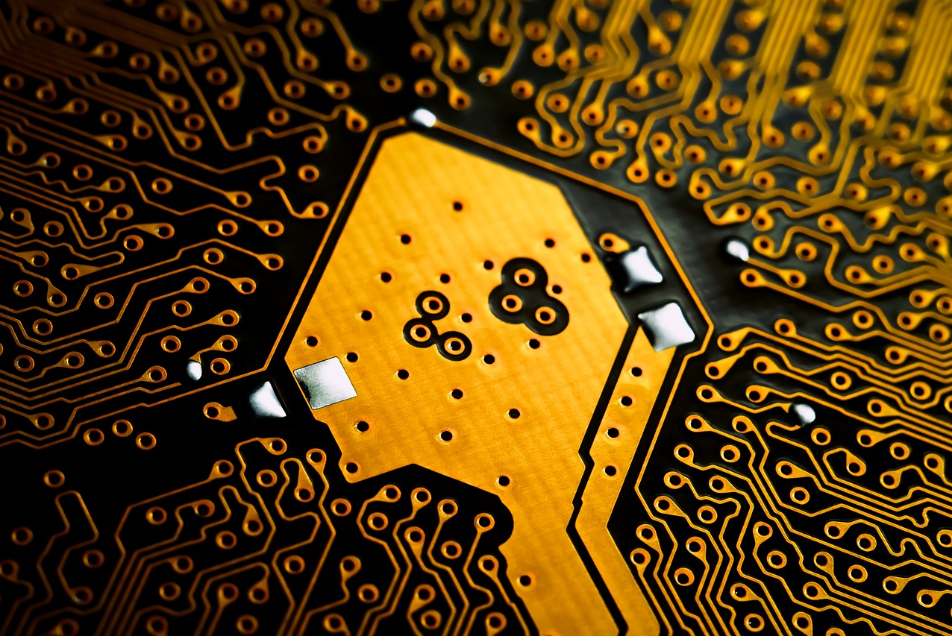

2025 年秋,台积电竹科工厂内,首台高数值孔径 EUV 光刻设备正进行 2 纳米芯片量产调试,这台重达 165 吨的精密仪器,将支撑起下一代 AI 芯片的核心制造;大洋彼岸,英伟达 Blackwell 系列芯片全球订单排期已至 2026 年 Q2,单台搭载该芯片的 AI 服务器售价突破 50 万美元仍供不应求。这场围绕 “算力基石” 的争夺战中,AI 芯片市场正以 27% 的年复合增长率扩张,2024 年全球规模达 425 亿美元,2030 年将飙升至 1950 亿美元,成为科技产业竞争的战略核心。

市场重构:全球博弈与格局分化

规模爆发:算力需求驱动芯片荒

AI 大模型训练与终端智能化的浪潮,催生了史无前例的芯片需求。据 IDC 报告,2024 年全球 AI 芯片市场规模达 425 亿美元,其中 GPU 占比超 60%,成为绝对核心。英伟达凭借 Blackwell 架构的 GB200 芯片占据全球 73% 的高端市场份额,其 2024 财年 AI 芯片业务营收突破 680 亿美元,同比增长 189%。与此同时,云端训练芯片与边缘推理芯片需求呈现分化增长,前者年增速达 35%,后者因终端 AI 普及增速突破 29%。

竞争格局:三足鼎立与中国突围

全球 AI 芯片市场形成 “一超多强” 格局。英伟达持续垄断高端市场,AMD 凭借 MI300 系列芯片抢占 12% 市场份额,英特尔通过 Xeon Max 系列在数据中心领域稳守 8% 份额。中国企业加速突围,2024 年国产化 AI 芯片市场规模达 64 亿美元,同比增长 47%,华为昇腾、寒武纪、壁仞科技合计占据国内市场 28% 份额,较 2023 年提升 9 个百分点。其中华为昇腾 910B 芯片出货量突破 15 万片,成为首个进入全球 AI 芯片出货量前十的中国产品。

政策加码:全球产业链重构加速

各国将 AI 芯片视为战略资产密集布局。美国通过《芯片与科学法案》提供 520 亿美元补贴,限制先进芯片对华出口;欧盟启动 “欧洲芯片法案”,计划 2030 年实现 20% 的全球芯片产能占比;中国出台《新一代人工智能产业创新行动计划》,对 28 纳米以下先进制程芯片企业给予最高 2 亿元研发补贴,深圳、上海等地设立总规模超 500 亿元的芯片产业基金,支持国产化替代。

技术跃迁:制程与架构的双重革命

制程竞赛:向原子尺度逼近

芯片制程进入 “纳米级肉搏” 时代。台积电与三星已实现 3 纳米芯片规模化量产,前者为苹果、英伟达代工的 3 纳米芯片良率突破 85%;双方均在 2025 年启动 2 纳米制程量产,其晶体管密度较 3 纳米提升 30%,功耗降低 25%。更前沿的 1.4 纳米制程研发已进入关键阶段,英特尔计划 2027 年实现量产。值得注意的是,制程节点的 “纳米” 已成为相对概念,实际特征尺寸已逼近硅原子间距(约 0.5 纳米),单个晶体管结构仅由数个原子构成。

架构革新:Chiplet 破解物理极限

面对光刻技术瓶颈,芯粒(Chiplet)封装成为突破路径。英伟达 GB200 采用 “3 颗 H100 GPU+2 颗 Grace CPU” 的 Chiplet 架构,算力较上一代提升 5 倍;华为昇腾 910B 通过芯粒互联技术,实现多芯片协同运算,算力密度达 1.2PFLOPS / 升。这种 “模块化拼接” 方式,不仅降低了先进制程的制造难度,还能根据场景灵活组合算力,使芯片设计周期缩短 40%,成本降低 30%。

算力分化:云端与端侧双线并行

AI 芯片呈现 “两极化” 发展。云端训练芯片向极致算力冲刺,英伟达 GB200 算力达 32PFLOPS,支持万亿参数大模型高效训练;华为昇腾 910B 算力突破 25PFLOPS,已支撑国内多个千亿级大模型训练。端侧推理芯片则追求 “高效低耗”,寒武纪思元 290 芯片功耗仅 15W,算力达 128TOPS,可满足自动驾驶、AR 眼镜等终端设备的实时推理需求;地平线征程 6 芯片采用 16 纳米制程,在车载场景下实现算力与功耗的平衡,2024 年出货量突破 80 万片。

产业渗透:全场景算力底座构建

智算中心:算力集群的核心引擎

AI 芯片成为智算中心的 “心脏”。截至 2025 年 Q3,全球超算 TOP500 中,89% 的系统搭载专用 AI 芯片,中国 “太湖之光” 升级后采用华为昇腾 910B 芯片,AI 算力达 1.2EFLOPS,支撑气象预测、药物研发等场景;阿里云张北智算中心部署超 20 万台搭载英伟达 GB200 的服务器,算力规模达 3EFLOPS,为淘宝推荐算法、钉钉 AI 助手提供支撑。据中国信通院测算,2024 年全球智算中心 AI 芯片采购额达 210 亿美元,占 AI 芯片总市场的 49%。

自动驾驶:车载芯片的场景突围

车载 AI 芯片进入 “算力军备竞赛”。特斯拉 D1 芯片集群算力达 1.8EFLOPS,支撑其 FSD 完全自动驾驶系统;小鹏汽车搭载的地平线征程 6 芯片,可实现城市道路高精度感知与决策;蔚来 ET9 搭载的英伟达 Orin-X 芯片(算力 254TOPS),支持激光雷达与视觉融合的多模态感知。2024 年全球车载 AI 芯片市场规模达 78 亿美元,同比增长 52%,L3 级以上自动驾驶车型的芯片单车价值量突破 5000 美元,较 L2 级提升 3 倍。

边缘终端:低功耗芯片的普及浪潮

边缘 AI 芯片随智能终端爆发式增长。苹果 Watch Ultra 3 搭载的 S10 SiP 芯片集成 AI 加速器,支持实时健康监测与语音交互;华为智能眼镜 2 代内置的麒麟 A2 芯片,功耗低至 3W,可实现多模态交互与翻译功能;小米 AI 音箱 Pro 采用的玄铁 810 芯片,支持本地语音识别与设备联动,2024 年出货量突破 1200 万台。据测算,2024 年全球边缘 AI 芯片市场规模达 92 亿美元,年增速达 29%,成为 AI 芯片增长的新引擎。

挑战与治理:突破瓶颈的双重博弈

三大瓶颈:技术、供应链与生态

AI 芯片产业仍面临多重制约。技术上,EUV 光刻设备依赖 ASML 垄断,高数值孔径 EUV 设备全球供应量不足 50 台,且存在波长越短能量越高、易损坏芯片的技术难题;供应链上,高端封装材料、特种气体等仍被海外企业主导,中国企业在 EDA 设计软件领域的国产化率不足 10%;生态上,英伟达 CUDA 架构占据全球 90% 的 AI 开发工具市场,国产芯片面临软件适配成本高、开发者生态薄弱的困境。

治理协同:政策、技术与生态破局

全球正构建 AI 芯片产业治理体系。政策层面,中国建立 “芯片设计 - 制造 - 封装 - 测试” 全链条扶持政策,对 EUV 相关技术研发给予税收减免;企业层面,华为开源昇腾 AI 基础软件平台 MindSpore,已吸引超 150 万开发者;行业层面,中国半导体行业协会牵头成立 “AI 芯片标准工作组”,推动接口、功耗等关键标准统一。与此同时,企业通过技术创新破解瓶颈,中芯国际通过 N+2 工艺实现 7 纳米芯片量产,绕开 EUV 设备限制;长电科技的 Chiplet 封装技术达到国际先进水平,良率突破 98%。

重点加餐:关键趋势与核心数据补充

1. 2025 年新兴趋势

- 先进制程竞赛白热化:2 纳米芯片占全球 AI 芯片市场份额升至 18%,高数值孔径 EUV 设备出货量同比增长 120%

- 芯粒封装普及:全球采用 Chiplet 技术的 AI 芯片占比突破 45%,较 2023 年提升 22 个百分点

- 端侧 AI 芯片爆发:10 亿参数以下轻量化模型专用芯片出货量增长 300%,成为终端智能化核心支撑

2. 细分领域增速 TOP3(2025-2030E)

|

领域

|

年复合增长率

|

2030 年市场规模

|

核心驱动因素

|

|

云端训练芯片

|

31.2%

|

890 亿美元

|

大模型训练需求爆发

|

|

车载 AI 芯片

|

28.7%

|

356 亿美元

|

自动驾驶渗透率提升

|

|

边缘推理芯片

|

26.5%

|

428 亿美元

|

终端智能设备普及

|

3. 标杆案例与政策亮点

- 华为昇腾:2025 年推出 3 纳米制程的昇腾 920 芯片,算力达 40PFLOPS,与百度文心一言达成深度适配

- 台积电:2025 年 2 纳米芯片产能达每月 12 万片,其中 60% 供应 AI 芯片领域

- 政策支持:中国对 AI 芯片企业的研发费用加计扣除比例提至 200%,深圳对购买国产 EDA 软件的企业给予 50% 补贴

暂无评论