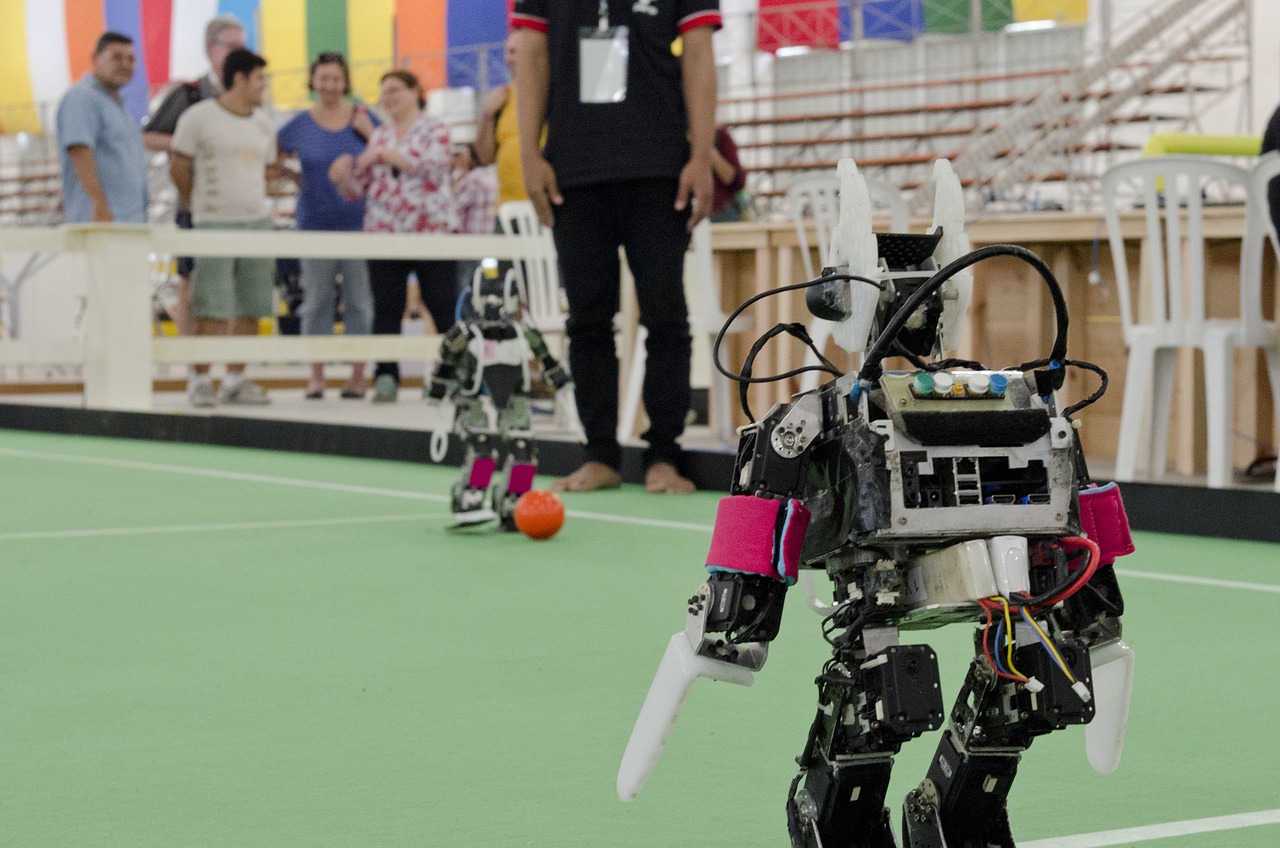

北京时间 11 月 12 日讯 当特斯拉 Optimus Gen2 在工厂完成汽车零部件精准装配,优必选 Walker S1 与无人物流车协同作业,波士顿动力 Atlas 完成复杂地形空翻 ——2025 年的人形机器人产业,正从实验室走向千行百业。高盛报告指出,关节模组成本年降 18%、具身智能算法效率提升 400%、中美双极竞争格局成型,三大趋势共同推动行业迈入商业化拐点,全球具身智能市场规模预计达 195.25 亿元,中国市场占比近半,一场关乎技术主权与产业升级的竞速全面展开。

行业三大核心趋势:技术破壁催生千亿赛道

1. 成本下降打开商用闸门

核心零部件技术突破成为降价关键:伺服电机功率密度提升至 5kW/kg 以上,谐波减速器国产化率突破 60%,关节模组成本较 2023 年下降 35%。高盛预测,2025 年人形机器人单机成本将跌破 15 万美元,2027 年有望降至 5 万美元,为规模化应用扫清障碍。蓝思科技等企业已给出明确产能规划,2025 年人形机器人出货目标达 3000 台,四足机器狗超 1 万台。

2. 具身智能实现 “知行合一”

行业已形成 “大脑 - 小脑 - 本体” 三位一体技术架构:AI 大模型(大脑)负责语言交互与任务决策,运动控制算法(小脑)保障平衡协调,伺服电机与传感器(本体)实现物理执行。Figure AI 推出的 Helix 端到端大模型,可通过自然语言指令控制机器人完成未知物品抓取;国内银河通用 Galbot 机器人依托百亿级数据集,实现无预设路径的工业场景自主作业,突破传统机器人对固定标识的依赖。

3. 中美主导双极竞争格局

全球十大头部企业中,中美各占 5 席,形成差异化竞争:美国凭借底层技术积累,在通用智能与运动性能上领先;中国则依托制造业优势,实现场景深度整合与成本控制。中国电子信息产业发展研究院数据显示,国内人形机器人专利申请量占全球 42%,在工业装配、医疗康复等垂直场景的落地速度较国际同行快 2-3 倍。

国内外标杆产品终极对决:技术路线分野明显

|

维度

|

国际代表产品

|

国内代表产品

|

核心差异

|

|

驱动技术

|

特斯拉 Optimus(电机驱动)

|

优必选 Walker S1(伺服驱动)

|

国际侧重轻量化设计,国内强化负载能力

|

|

波士顿动力 Atlas(液压驱动)

|

宇树 H1(纯电驱动)

|

液压驱动扭矩大但成本高,纯电更适配商用

|

|

|

核心性能

|

Optimus Gen2:步行速度 2.5m/s,减重 10kg,11 自由度灵巧手

|

宇树 H1:最高速度 3.3m/s,单关节扭矩 360N・m,负载 20kg

|

国内在速度与负载上占优,国际在精细操作领先

|

|

Figure 01:端到端模型支持跨场景迁移

|

越疆 Dobot Atom:直膝行走 + 灵巧操作

|

国际主攻通用智能,国内聚焦工业细分场景

|

|

|

商业化路径

|

特斯拉:2026 年量产目标 2000 台 / 周,瞄准汽车制造

|

优必选:全年订单破 8 亿元,落地汽车工厂与医疗场景

|

国际侧重 C 端潜力,国内深耕 B 端刚需市场

|

|

成本控制

|

1X NEO:柔性驱动设计,单机成本约 8 万美元

|

众擎 SE01:国产化供应链,成本较同类产品低 40%

|

国内依托供应链优势实现成本突围

|

国际阵营:技术极致主义者

- 特斯拉 Optimus:以汽车制造基因重构机器人,自主研发传动装置与触觉传感器,Gen2 版本行走速度提升 30%,灵巧手可完成穿针引线级操作,马斯克预言其商业价值将超 10 万亿美元,计划 2026 年规模化量产。

- 波士顿动力 Atlas:液压驱动技术的巅峰之作,28 个自由度实现空翻、跳跃等极限动作,在工业搬运场景精度达微米级,但 150 公斤的重量与高昂成本限制了商业化,目前仍以技术验证为主。

- Figure AI:聚焦工业场景 “高效执行者” 定位,Helix 模型支持双机器人协同作业,计划 4 年量产 10 万台,通过端到端学习突破传统机器人 “场景依赖” 瓶颈。

国内阵营:场景落地先行者

- 优必选 Walker S1:172cm 身高与真人相近,负载 15 公斤行走能力适配工业场景,已进入多家汽车工厂实训,与无人物流系统协同作业,全年订单突破 8 亿元,医疗、教育场景拓展中。

- 小鹏 IRON:主打 “类人交互” 特色,女性化外观与 “猫步” 运动姿态吸引关注,战略转向导览、导购等服务场景,依托小鹏汽车供应链实现成本优化,目标 2026 年底规模量产。

- 宇树 H1:创下 3.3m/s 全球最快移动速度纪录,360N・m 单关节扭矩可搬运 20kg 重物,纯电驱动设计重量不足 50kg,在工业巡检、特种作业场景已形成订单突破。

- 越疆 Dobot Atom:全球首款 “直膝行走 + 灵巧操作” 工业机器人,搭载自研神经驱动系统,已落地车厂组装备料、咖啡店制饮等场景,解决狭小空间精细操作痛点。

商业化落地:从工业刚需到民生场景

1. 工业制造成为突破口

汽车行业成为最大应用场景:优必选 Walker S1 在汽车工厂完成零部件装配、物料搬运等任务;特斯拉 Optimus Gen2 覆盖底盘螺栓紧固、内饰安装等 12 道工序,单台车装配时间缩短 28 分钟。高盛预测,2030 年工业场景人形机器人渗透率将达 23%,替代 450 万个人工岗位。

2. 服务与民生场景加速渗透

- 医疗领域:外骨骼机器人协助中风患者康复,通过肌电信号分析提供个性化辅助方案;

- 消费场景:1X NEO 机器人凭借柔性驱动技术,完成家务劳动、老人陪伴等任务;

- 特种场景:乐聚 “夸父” 机器人步速 4.6km / 时,可完成特种作业与科研教育任务,已获数十台订单。

3. 生态协同构建竞争壁垒

国内形成 “芯片 - 模型 - 应用” 全栈布局:华为昇腾提供算力支持,DeepSeek 等开源模型赋能智能决策,软通动力等企业推出训推一体机降低部署门槛。优必选与汽车厂商、物流企业共建产业生态,越疆科技联合电子制造厂打造定制化解决方案,生态化竞争成为核心竞争力。

挑战与展望:从 “专用” 到 “通用” 的长征

现存核心挑战

- 成本压力:高端机型单机成本仍超 20 万美元,核心零部件进口依赖度达 30%;

- 技术瓶颈:复杂环境感知、长时续航、故障自诊断等能力仍需突破;

- 伦理规范:数据安全、就业替代、人机交互边界等问题缺乏统一标准。

未来发展方向

- 技术融合:多模态大模型与机器人深度结合,实现 “视觉 - 语言 - 动作” 全链路自主决策;

- 成本下行:国产化供应链持续成熟,2028 年有望实现单机成本 3 万美元目标;

- 场景拓展:从工业、服务场景向农业、应急救援等领域延伸,形成 “专用 + 通用” 产品矩阵;

- 标准建立:中美欧加速制定行业标准,争夺技术话语权与市场规则制定权。

中国电子信息产业发展研究院钟新龙指出:“2025 年是人形机器人产业的‘分水岭’,技术突破与成本下降形成共振,中美双极格局下,谁能更好平衡技术先进性与商业可行性,谁就将主导下一个千亿赛道。” 随着特斯拉、优必选等企业量产计划落地,人形机器人正从科幻走进现实,重塑全球产业分工与人类生产生活方式。

暂无评论